|

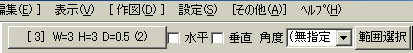

Topページ=>JWW-CAD再入門=>JW_CAD for Windows再入門=>その他のコマンド その他のコマンド■文字コマンド文字コマンドは、以下の方法で選ぶことができます。1)作図1ツールバーから[文字]を選ぶ。 2)メニューから[作図]-[文字]を選ぶ。 3)左AMメニューの12時方向をクロックメニューから選ぶ。 文字コマンドを選ぶと、文字入力ウインドウが開きます。   表示したい文字を入力します。コンボボックス形式ですので、過去に入力した文字を再使用する場合は、コンボボックスの右の[▼]をクリックします。文字を入力すると、マウスカーソルに赤い四角が表示されます。これが、入力した文字の外枠になります。  このとき、コントロールバーの一番左には、[3]

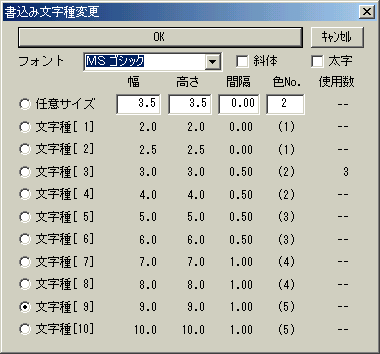

W=3 H=3 D=0.5 (2) と書かれたボタンがあります。これが文字のサイズを示してます。[3]は、文字種3を示しており、幅が3mm、高さ3mm、間隔0.5mm、色Noが2番を使うことを意味しています。文字種を変更するには、このボタンを押します。 このとき、コントロールバーの一番左には、[3]

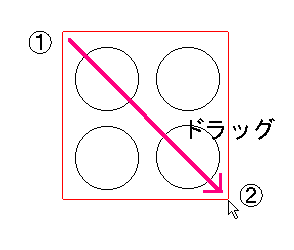

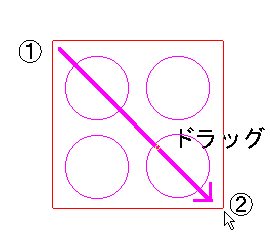

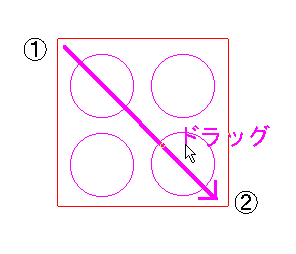

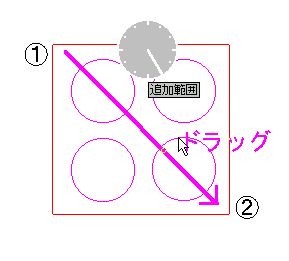

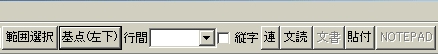

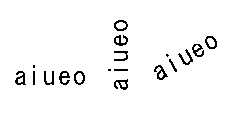

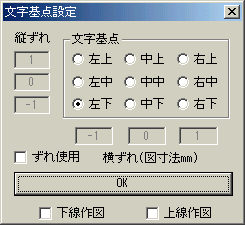

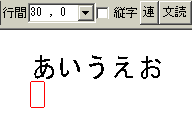

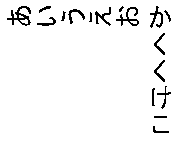

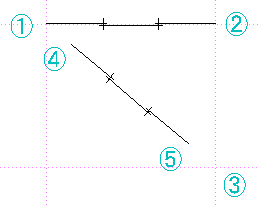

W=3 H=3 D=0.5 (2) と書かれたボタンがあります。これが文字のサイズを示してます。[3]は、文字種3を示しており、幅が3mm、高さ3mm、間隔0.5mm、色Noが2番を使うことを意味しています。文字種を変更するには、このボタンを押します。 書き込み文字種変更のダイアログが表示されます。このダイアログから、文字種を変更します。 書き込み文字種変更のダイアログが表示されます。このダイアログから、文字種を変更します。文字種変更に続き、水平、垂直、角度と続きますが、角度指定より、水平、垂直のチェックボックスのほうが優先されます。  [範囲選択]を選ぶと、範囲指定状態になります。文字を範囲選択します。 範囲指定後、追加、除外データがあるときは、[追加範囲]、[除外範囲]を選ぶことで、追加、除外することができます。 文字列を範囲指定が完了したら、[Delキー]を押せば、指定範囲の文字列を削除することができます。ただし、この手法で文字列を消去した場合は、文字列消去後、[消去]コマンドに移行します。 範囲指定後[選択確定]を選ぶと再び[文字]コマンドのコントロールバーになります。選択範囲がキャンセルされたように見えますが、[文読]を選ぶと、ファイルに保存されたデータが、[貼付]を選べばクリップボードにある文字列が、選択された文字列のところに挿入されます。[外部エディタ]を選べば指定された外部エディタ、(規定値ではメモ帳)が開きますので、文章を修正することができます。外部エディタは、メニューバーから[設定]-[基本設定]-[一般1]で、外部エディタが[C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE]と指定されているところを変更すれば、メモ帳以外のエディタを使うことができます。 また、[文書]を選べば、選択範囲の文字列をファイルとして、保存することができます。 つぎの、[基点]は、文字の位置を指定する場合の基点のことで、左上、左中、左下など、9箇所から選ぶことができます。変更する場合、[基点]を押すと次のようなダイアログが表示されます。  これら9箇所から基点を選びます。  複数行の文字を書き込むときは、行間を指定します。これを指定すると文字を指定後、指定行間だけ移動した位置に赤い四角が表示されます。2行目の文字列を入力し[Enterキー]を押すと、赤い四角の位置に文字が入力されます。 複数行の文字を書き込むときは、行間を指定します。これを指定すると文字を指定後、指定行間だけ移動した位置に赤い四角が表示されます。2行目の文字列を入力し[Enterキー]を押すと、赤い四角の位置に文字が入力されます。マウスで位置を指定を指定すると、マウスで指定した位置が優先されてしまいます。 行間を解除するときは、[無指定]を選んでください。  次の[縦字]は、そのまま使うと横方向へつづく縦字になってしまいます。そこで、[垂直・角度]にチェックをいれれば、私たちの考える縦字になります。 次の[縦字]は、そのまま使うと横方向へつづく縦字になってしまいます。そこで、[垂直・角度]にチェックをいれれば、私たちの考える縦字になります。左図は、ただ[縦字]のみにチェックを入れた場合と、[縦字]と[垂直・角度]にチェックを入れた場合の文字の現れ方です。 縦字のときは、[垂直・角度]にチェックを入れることを忘れないように! 文字列の位置指定に失敗したときなどは、文字入力が空の状態で位置指定に失敗した文字列をクリックしてください。クリックされた文字列が赤の四角で囲まれ、同じ大きさの赤の四角がマウスにつきます。これで、再度、位置指定ができるようになります。 [文読]は、テキストがすでに存在する場合、[文読]でファイルを指定し、位置を指定することで、ファイルに書かれた文章を図面上に書き込むことができます。 ■範囲コマンド範囲コマンドは、消去、複写等をする図形を四角形の対角線を始点(下図の1の位置)、終点(下図の2の位置)の順にクリックして、指定するコマンドです。

このとき、終点(下図の2の位置)を左クリックで指定すると文字以外が、右クリックで指定すると文字を含んだ図形が選択されます。選択されると赤紫に色が変わります。範囲に追加・除外したい図形があれば、線・円・点は左クリックで、文字は右クリックで、追加・除外します。追加・除外を範囲で指定をしたいときは、追加・除外したい範囲の対角線を始点でマウス左ボタンを5時方向、または、6時方向にドラッグし、クロックメニューの5時方向の[追加範囲]、または、6時方向の[除外範囲]がありますので、これに合わせてから、左ボタンを離します。そして、終点を選びます。

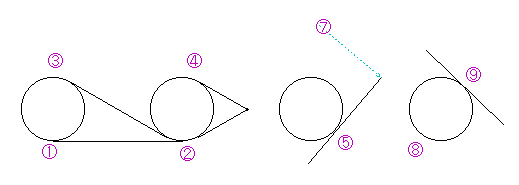

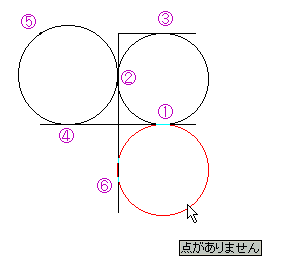

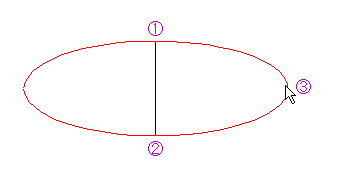

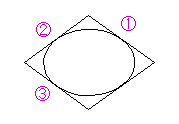

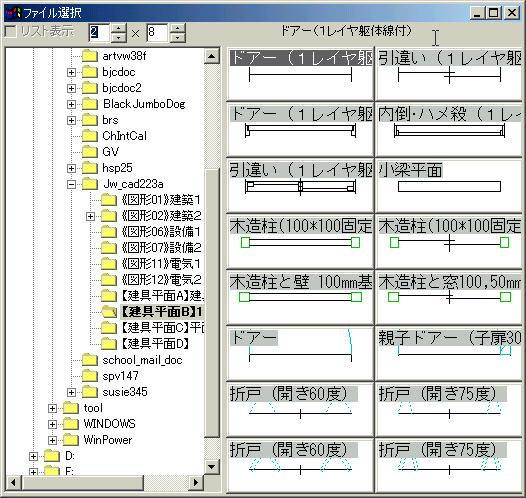

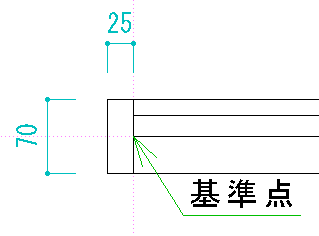

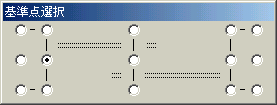

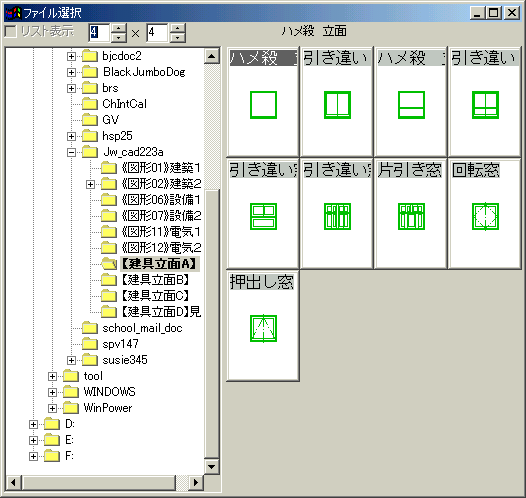

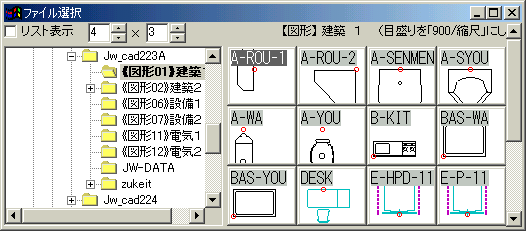

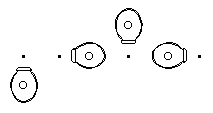

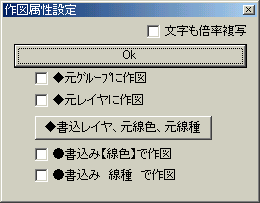

そして、消去コマンド、複写コマンドを選びます。このとき、複写を選ぶ場合は、範囲内の赤丸が複写の基点になっています。変更するときは、コントロールバーの基点変更で変更してから、複写コマンドを選びます。 注:消去する場合は、消去コマンド以外に[DEL]キーを押すことで、範囲内の図形の消去ができます。 ■複写複写コマンドは、範囲指定して、その範囲を他の場所に複写するコマンドです。範囲コマンドと同様に、範囲を指定します。移動の基準となる点が赤丸で印されています。これを変更するときは、コントロールバーの基準点変更を選び、変更します。この基準点を複写したい点にあわせクリックします。■送信 メニューバーの[ファイル]-[送信]と選ぶことで、送信コマンドになります。送信コマンドは、現在開いている図面を添付ファイルとしてEメールで送信するコマンドです。 従って、送る図面をファイル名だけでなく実物を確認して、添付できます。 ■点点コマンドは、メニューバーから[作図]-[点]と選ぶか、作図2ツールバーから[点]を選ぶことで実行されます。点コマンドは、点を打つコマンドで、実点の場合は黒塗りの丸[●]で打たれます。実点の消去は、線の消去と同じで、[消去]コマンドを選んだ後、右ボタンで消去することができます。範囲を指定して、消去コマンドを実行すれば、範囲内の点が一括消去されます。コントロールバーの[仮点]にチェックが入っていると、仮点になり、点が白抜きの丸[○]になります。仮点のばあいは、消去コマンドでは、消去できません。点コマンドを選んだ後、コントロールバーの[仮点消去]を選び仮点を左クリックで消去するか、コントロールバーの[全仮点消去]で全仮点を消去させます。 点は、あくまでも点ですので、拡大してもそのおおきさは、変わりません。 ■接線コマンド接線コマンドは、以下の方法で選ぶことができます。1)作図2ツールバーから[接線]を選ぶ。 2)メニューからは[作図]-[接線]を選ぶ。 3)クロックメニューからは選べません。 4)キーによるコマンド選択では、「O」を選ぶ。 接線コマンドを選ぶと、下図のコントロールバーが開きます。 まず、[円→円]、[点→円]、[角度指定]、[円上点指定]のうち、接線を引く方法を選びます。 [円→円]は、1つ目の円と、2つ目の円の接線となる線を引きます。このとき、1つ目の円を指示した付近を通り、2つ目の円を指示した付近を通る接線が引かれます。円を指示する位置に注意してください。下図で説明すると、1つ目の円を②付近で指示し、2つ目の円を①付近で指示する場合と、2つ目の円を③付近で指示する場合では、引かれる接線は違います。 [点→円]は、最初に指定した点を通り、次に指定した円の接線になる線を引きます。このとき、円を指示した点付近を通る接線が引かれますので、円を指示するいちに注意してください。下図で説明すると、円を②付近で指示しした場合と、円を④付近で指示する場合では、引かれる接線は違います。  [角度指定]は、円を指示した位置付近を通る指定角度の接線を、始点、終点指定で線を引きます。長さが指定してある場合は、始点指定後、指定長さの方向を指示します。上図で説明すると、円を⑤付近で指示すると、⑤付近を通る接線は1つだけとなります。(反対側にもう1つ存在するが、) ⑦付近で始点を指示した場合、その始点から接線に垂線を下ろした位置が始点となります。そして、指定角度の線の終点を引きます。 [円上点指定]は、指定した円の、指定した円上の点を通る接線を、始点、終点指定で線を引きます。長さが指定してある場合は、始点指定後、指定長さの方向を指示します。上図で説明すると、⑧付近で円を指定しても、単に円を指示しただけです。つぎに、円上の点として、⑨付近を指示したとします。⑨を通る接線は1つだけです。その始点は、上記[角度指定]でも説明した支持した点から接線に垂線を下ろした位置が始点となります。 ■接円コマンド接円コマンドは、以下の方法で選ぶことができます。1)作図2ツールバーから[接円]を選ぶ。 2)メニューからは[作図]-[接円]を選ぶ。 3)クロックメニューからは選べません。 4)キーによるコマンド選択では、[SHIFT]+[S]を選ぶ。 接円コマンドを選ぶと、下図のコントロールバーが開きます。 接円コマンドは、3つの線・円、または読取点をマウスで指示します。  左図で、①と②と指示したあと、③を指示することで接円が引けます。 左図で、①と②と指示したあと、③を指示することで接円が引けます。②と④と、⑤にある点を指示することで接円が引けます。 しかし、①と⑥と2つを指示できても、3つ目の線・円、または読取点が指示できないとエラーになります。Freeな点を読み取ることができませんので、ご注意ください。 [多重円]については、円弧コマンドを参考にしてください。 [接楕円]を選ぶと、コントロールバーは、以下のように変わります。 接楕円は、[3点指示]、[菱形内接]、[平行四辺内接]、[3点半楕円]の4つの方法から1つを選びます。  [3点指示]は、楕円軸の始点、終点を指示し、最後に楕円の通過点を支持することで楕円の大きさを決めます。 左図では、始点を①、終点を②、通過点を③を指示したものです。  [菱形内接]は、菱形の内側に内接する楕円を描きます。菱形の4辺のうち3辺を順次クリックすることで、菱形内接の楕円を描くことができます。 [菱形内接]は、菱形の内側に内接する楕円を描きます。菱形の4辺のうち3辺を順次クリックすることで、菱形内接の楕円を描くことができます。[平行四辺内接]も、同様な操作で描くことができます。 [3点半楕円]は、3点指示と同様な操作をしますが、楕円の通過点を支持した側だけの半楕円を描きます。 ■ハッチコマンドメニューから、[作図]-[ハッチ]を選ぶか、ツールバーから直接[ハッチ]を選ぶと次のようなコントロールバーが表示されます。 ■建具平面・建具断面コマンド建具平面と建具断面の操作方法は、ほぼ同じなので、建具平面コマンドで説明します。 建具平面コマンドは、以下の方法で選ぶことができます。 1)作図2ツールバーから[建平]を選ぶ。 2)メニューからは[作図]-[建具平面]を選ぶ。 3)クロックメニューから右AM1時方向を選びます。 4)キーによるコマンド選択では、[J]を選ぶ。 建具断面コマンドは、以下の方法で選ぶことができます。 1)作図2ツールバーから[建断]を選ぶ。 2)メニューからは[作図]-[建具断面]を選ぶ。 3)クロックメニューには、規定値では登録されていません。 4)キーによるコマンド選択では、規定値では登録されていません。 建具平面コマンドを選ぶと、下図のウインドウが開きます。建具の図面が表示されない場合は、JW-CADがインストールされているフォルダの[建具平面A]、[建具平面B]、[建具平面C]、[建具平面D]フォルダのどれかを選んでみてください。  目的の建具を選びます。すると、下図のようなコントロールバーが表示されます。 建具を書き込むには、2つの方法があります。 1つ目は、基準線を左クリックで指示し、基準点の位置(始点)を指示し、建具位置(終点)を指示します。 2つ目は、基準線となる線の端点を2つ、右クリックで読み込みます。そして、基準点の位置(始点)を指示し、建具位置(終点)を指示します。 注:基準線を示す端点と、建具の基準点(始点)が同一点でも、もう一度クリックする必要があります。  左図で説明すると、1つ目の方法は、基準線として①-②の線を選択し、①の交点を建具の基準点の位置(始点)として指示、建具位置(終点)を②の位置を指示します。 左図で説明すると、1つ目の方法は、基準線として①-②の線を選択し、①の交点を建具の基準点の位置(始点)として指示、建具位置(終点)を②の位置を指示します。2つ目の方法は、①と③の交点を基準線となる端点として指示し、④付近で建具の基準点の位置(始点)を指示、⑤付近で建具位置(終点)を指示します。  ここで、見込、枠幅、内法、基準点ですが、左図を見ていただければ、お分かりいただけると思います。 左図では、見込は70、枠幅は25です。基準点の外側に窓枠等が書かれます。 内法は、基準点から基準点までです。 基準点は、後で述べる方法で切り替えることができます。 [芯ずれ]は、基準線を他の線で指示し、その線から指定された寸法のところを基準線としてくれます。 [建具選択]は、建具の種類を選択しなおすことができます。 [>]を選択すると、コントロールバーは次のように変わります。 [建具選択]、[芯反転]、[内外反転]、[左右反転]は、説明がなくてもお分かりいただけるとおもいます。 [基準点変更]を選ぶと、次のようなダイアログが表示されます。  ここで、建具の基準点を15個の中から選ぶことができます。どれかをクリックすればダイアログが閉じてしまいますので、注意してください。同一点を選ぶこともできます。 ■建具立面コマンド建具立面コマンドは、以下の方法で選ぶことができます。1)作図2ツールバーから[建立]を選ぶ。 2)メニューからは[作図]-[建具立面]を選ぶ。 3)クロックメニューには、規定値では登録されていません。 4)キーによるコマンド選択では、には、規定値では登録されていません。 建具立面コマンドを選ぶと、下図のウインドウが開きます。建具の図面が表示されない場合は、JW-CADがインストールされているフォルダの[建具立面A]、[建具立面B]、[建具立面C]、[建具立面D]フォルダのどれかを選んでみてください。  目的の建具を選びます。すると、下図のようなコントロールバーが表示されます。 建具を書き込むには、建具位置を指示するだけです。 建具の基準点の左右の位置は、[左内法]を押すたびに、[左内法]→[中]→[右内法]→[右外側]→[左外側]→[左内側]と変得ることができます。 建具の基準点の上下の位置は、[下内法]を押すたびに、[下内法]→[中]→[上内法]→[上外側]→[下外側]→[下内側]と変わります。 選んだ建具図形と、基準点の位置の組み合わせでうまく使いこなしていきましょう。 [横反転]、[立て反転]がありますが、そのままですので説明は省略します。 あと、[内法]を変更したり、[角度]を変更することができますが、別のところでも同様な説明をしていますので、省略します。 ■多角形コマンド多角形コマンドは、以下の方法で選ぶことができます。1)その他(1)ツールバーから[多角形]を選ぶ。 2)メニューからは[作図]-[多角形]を選ぶ。 3)キーボードから[SHIFT+W]と押す。 すると、数のようなコントロールバーが表示されます。 [2辺]コマンドは、指定した2点から指定した距離にある点を頂点とした角を書きます。 [中心→頂点指定]は、多角形の中心から各頂点までの距離が指定寸法になる多角形を描きます。 [中心→辺指定]は、多角形の中心から各辺までの距離が指定寸法になる多角形を描きます。 [辺寸法指定]は、多角形の各辺が指定された寸法になる多角形を描きます。 描く多角形は、[寸法]、[角数]で指定します。 [底辺角度]は、描く多角形の底辺を傾けて書く場合に、その角度を指定します。 [中央]は、押すたびに多角形の基点を、[中央]、[頂点]、[辺]、[中央]と変わります。 以上で、基本的な多角形コマンドは終わりです。 あと、[任意]がありますが、これは、別物と考えたほうがいいでしょう。 [任意]を選ぶと、次のようなコントロールバーになります。 ここで、[ソリッド図形]にチェックを入れ、始点、中間点、終点と3点を指示し、[実行]のボタンを押すと、現在の線色で中塗りされた図になります。 [実行]ボタンを押さずに、さらに、続けてもう1点を指示しすると、最初の始点・終点、そして新しい終点を頂点とした部分が追加されます。さらに、塗りつぶしたい部分があれば、追加していきます。そして、[実行]のボタンを押すと、現在の線色で中塗りされた図になります。 [任意色]にチェックを入れると、[色設定]がアクティブになり、現在の線色に関係なく、塗りつぶす色を指定することができます。 既に色づけした図形の色を変更するには、変更する色を[色設定]で選んで、[SHIFT]キーを押しながら目的の図形をクリックしてみてください。ただし、色が変わるのは、ソリッド図形1つづつです。 ソリッド図形の上に文字を描く場合は、[設定]-[基本設定]-[一般1]-[画像・ソリッドを最初に描画]にチェックを入れてください。また、[ソリッドを最初に描画]にもチェックを入れておきましょう。その上で、ソリッド図形と文字の色を実際に印刷して、試行錯誤してください。 円の塗りつぶしは、現在のところサポートされていません。そこで、この[多角形]コマンドで、[ソリッド図形]にチェックを入れたら、[<<]を押して、元の多角形のコントロールバーに戻します。そして、塗りつぶしをしたい円の半径を寸法にセットし、円の大きさにより角数を調整します。そして、[CTRL]キーを押しながら、円の中心位置を指定します。これで、擬似的に円の塗りつぶしができます。 ■図形コマンド図形コマンドは、以下の方法で選ぶことができます。1)その他(1)ツールバーから[図形]を選ぶ。 2)メニューからは[その他]-[図形]を選ぶ。 すると、数のようなファイル選択の画面が表示されます。  <図形01>、<図形02>、<図形06>、<図形07>、<図形11>、<図形12>のフォルダを切り替えたり、スクロールさせたりして、目的の図形をダブルクリックしてください。  このとき、図形をよく見ると赤い丸が表示されています。この点は、図形を図面に配置するときの基準点となります。図形を登録するときに決まり、変更はできません。あえて、変更したいときは、図形を再登録し、その折に基準点を指定しなおすしかありません。 このとき、図形をよく見ると赤い丸が表示されています。この点は、図形を図面に配置するときの基準点となります。図形を登録するときに決まり、変更はできません。あえて、変更したいときは、図形を再登録し、その折に基準点を指定しなおすしかありません。図形をダブルクリックして選択すると、元の画面に戻り、コントロールバーは、下図になります。  図形を配置したい位置を指定すれば、図形が配置されます。このとき、スペースバーを押すと、90度ごとに回転します。 図形を配置したい位置を指定すれば、図形が配置されます。このとき、スペースバーを押すと、90度ごとに回転します。[倍率]を指定して拡大、縮小して配置することも、[回転角]を指定して配置することもできます。  [作図属性]で、図形を配置する属性が設定できます。このとき、元グループ、元レイヤとは、図形登録したときのレイヤグループ、レイヤを示します。図形の元のレイヤグループ、レイヤがわかっていれば使用できますが、わからないときは、[書き込みレイヤ、元線色、元線種]のボタンを押すのがいいでしょう。 [作図属性]で、図形を配置する属性が設定できます。このとき、元グループ、元レイヤとは、図形登録したときのレイヤグループ、レイヤを示します。図形の元のレイヤグループ、レイヤがわかっていれば使用できますが、わからないときは、[書き込みレイヤ、元線色、元線種]のボタンを押すのがいいでしょう。また、登録された図形の線色、線種ではまずい場合は、[書込み線色で作図]、[書込み線種で作図]にチェックを入れ、書き込みたい線種、線色にして、図形の位置を指示してください。 続けて、他の図形を配置したい場合は、[図形選択]を選べば、他の図形を選択するウインドウが開きます。 Topページ=>JWW-CAD再入門=>JW_CAD for Windows再入門=>再入門4 |